中近世ヨーロッパにおける<死の舞踏>

本サイトの小説の各ページの冒頭にはいずれも装飾文字を置いているが、そのうち「主は来たれり」と「円疵」に並んでいるのは、15・16世紀に生きた画家ハンス・ホルバインによって描かれたものである。ドイツ生まれのこの画家は、英国王ヘンリー8世(※)の宮廷に仕えていくつもの肖像画を残したが、いっぽう<死の舞踏>をテーマにした木版画のシリーズでもよく知られている。(父親がまったく同じ名の画家であるため、英語ではHans Holbein the Youngerと呼ばれてthe Elderと区別される。)実のところ、現在<死の舞踏>にまつわる美術作品のなかでおそらくもっとも有名なのが、このハンス・ホルバインのものだろう。

本サイトで用いている装飾文字も、この「死の舞踏」シリーズの一端である。いずれのアルファベットにおいても、王や農夫、商人や司祭、貴族などに、「死」が骸骨の形をとってささやきかける構図となっている。

<死の舞踏>とは中世末期から近世にかけてヨーロッパ全土に広まった寓意および芸術モチーフのことだ。「この世の貧富や身分にかかわらず、死は誰のもとにもいずれ訪れる」ことを訴えるもので、演劇、絵画や音楽、文学など様々な分野で描かれた。

もとはと言えばこのモチーフは、13世紀の後半から14世紀前半にかけて、南ヨーロッパのどこか(フランスかスペインとの説が強い)から広まった詩に端を発していると言われる。その詩には、死の恐怖を前にヒステリックに踊り狂う多数の民衆の姿が詠われていた、という。

だがこの詩は現在まで伝わってはいない。確かな資料として遡ることができるのは、この詩に影響を受けたと言われる絵画作品になる。多くの歴史家は1425年ごろに描かれたフランスの墓地の壁のフレスコ画を、現在確認できる最初の絵画作品としているらしい(このフレスコ画も、現在は失われている)。その後は、北はエストニアや島国イングランドのロンドンまで、南は地中海ヨーロッパまで、<死の舞踏>をモチーフにした絵画作品は数多く見られるようになったという。

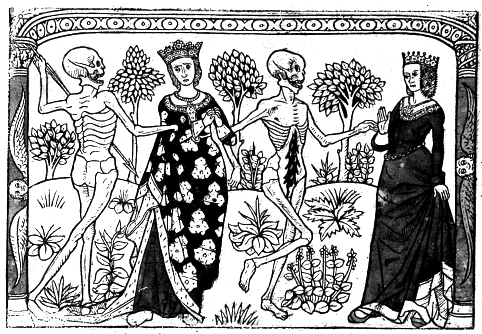

|

| 図1 15-16世紀の作者不詳のフランス語書物『女たちの死の舞踏』より |

有名な黒死病は、1340年代から1400年代までの60年でヨーロッパの総人口を7〜5割にまで激減させたほどの深刻なもので、おそらくペストではなかったかと現在は考えられている。じっさいのところ、これは恐ろしい数字である。とくに南ヨーロッパでの死者が多く、1340年代のたった4年間のあいだに7割以上もの住人が死亡した地域もあった。これだけの規模になると犠牲者は貧困層にとどまらず、貴族や聖職者などに至るまで、社会のヒエラルキーの実に下から上までがまんべんなく黒死病の猛威にさらされたのである。

また同時期の百年戦争は農民の弓兵隊が大きな役割を果たした戦争でもあり、それによって僻地に暮らす農民も多くが徴兵を受け、命を落とした。長い戦争は増税をもたらし、労働不足をもたらし、農民たちの生活は逼迫し、飢餓のための死者も多く出た。このような状況下で、いつでもどこでも死が人間を待ち構えている、誰しもが今日明日に死んでもおかしくない、すなわち「死の遍在性」という終末観が現れてきたというのが、支配的な見方であるようだ。

こう書くと、人々が大勢集まって絶望と死を声高く叫びながらヒステリックに踊り狂う、などというようなことが本当にやられていたのかと思いがちだし、ウィキペディアなんかにもそう書いてある。だが専門書を見てみると、踊り狂う民衆の姿がじっさいの史料に多数記録されているわけではないようだ。むしろ実際にあったことというよりは、当時の民衆の死に彩られた毎日を、戯画化・寓話化したものと見た方がいいのかもしれない。世界大戦後の各国社会において、オカルトが流行ったり怪しげな宗教が流行ったりするのと、あるいは似たような現象か。

<死の舞踏>の絵画においては、通常、何人かの生者と死体とが手に手をとりあって踊っている姿が描かれる。死者が生者の手をひいて墓地へ連れてゆこうとする構図とも見える。描かれる人間はさまざまだが、王侯貴族、富裕商人、司祭や枢機卿といった高位の聖職者などの、社会的身分の高い人間であることが多い。あるいは子供や若く美しい女性など、「死」のイメージから遠そうな人間が描かれることもある。これらはすべて「この世の栄華にかかわらず死は平等に訪れる」ことを強調するためのアイロニィであろう。どこか日本の栄枯盛衰、盛者必衰の無常観に近いような気もする。……まあ子供について言えば中世の子供の死亡率ってハンパなかったので、彼らが死にすごく近い存在だったからかもしれないけれども。

|

| 図2 ドイツ、リューベックの<死の舞踏>(部分) |

教会の内壁にぐるりと描かれていた長さ30mに及ぶこの絵画、オリジナルは1463年に描かれたが、19世紀初頭に新しいものに置き換えられ、さらに第二次大戦のときにそれも破壊されてしまった。現在はこの白黒の復元図だけが残っているらしい。

16世紀に入ると、出版文化としての<死の舞踏>美術がさかんになる。なかでもこのコラムの冒頭に触れたハンス・ホルバインの木版画は1538年に出版され、売れに売れて多数のパクリまで出た。彼の木版画はアルファベットのほかに41種あり、内容は以下だ。

| |||

|

(3)「楽園からの追放」 (4)「土を掘るアダム」

(5)「すべての人間たちの骨」 (6)「教皇」

(7)「皇帝」 (8)「王」 (9)「枢機卿」

(10)「女皇帝」 (11)「女王(王妃)」

(12)「主教」 (13)「公爵」

(14)「修道会士」 (15)「尼僧院長」

(16)「貴族」 (17)「修道僧」

(18)「判事」 (19)「弁護士」

(20)「評議員」 (21)「伝道者」

(22)「教区司祭」 (23)「修道僧」

(24)「尼僧」 (25)「老婆」

(26)「医師」 (27)「天文学者」

(28)「守銭奴」 (29)「商人」

(30)「船乗り」 (31)「騎士」

(32)「伯爵」 (33)「老人」

(34)「女伯爵(伯爵夫人)」 (35)「貴婦人」

(36)「女公爵(公爵夫人)」 (37)「行商人」

(38)「耕夫」 (39)「子供」

(40)「最後の審判」 (41)「死の紋章」

(1)から(5)を通じて世界の誕生と、人間が死に捕われるようになるまでの聖書的な経緯を描き、その後に様々な社会的地位の人間を描き、彼らがすべて「最後の審判」の前では平等であることを訴える、という内容になっているわけだ。(6)以降は、それぞれのテーマの人物と、彼や彼女を嘲りつつも墓場へと手を引いて連れて行こうとする骸骨が一・二体、描かれる。図3・4・5にうち三つの例を示した。図2は「天文学者」で、天球儀や書物に没頭している学者のところに「死」が訪れてしゃれこうべを掲げてみせ、学問的探求も死を前にしては意味をもたないことを示している。図3は「子供」で、貧しい農家の女が家のなかで食事を用意しているところに「死」が訪れ、いちばん小さな子をさらっていってしまう様子が描かれている。ホルバインは現在の我々が見ても違和感のないリアルな骸骨を描いているが、これは当時急速に発展しつつあった解剖学の成果を反映しているんだとか。

| |

| 図5 ホルバイン「女皇帝」 | |

<死の舞踏>に見られる「死の偏在性」、「死はいつでもわれわれを待ちかまえている」という寓意は、有名なラテン語の「メメント・モリ(死を思え)」を思い起こさせる。じっさい<死の舞踏>を描いた美術作品には、このラテン語が付されていることが多かったという。よく知られている通り、この「メメント・モリ」という語の起源は古代ローマにさかのぼる。ただしローマ時代において、この言葉は「いつかは自分も死ぬのだから、今日を存分に楽しむがいい、飲めや歌えや」というような(ある意味)ポジティブな意味合いで用いられていたようである。それが中世に入って、独特の厭世観と終末観を漂わせる使われ方になったのだとか。

メメント・モリのほかに<死の舞踏>美術に付されるフレーズには次のようなものもある。

Quod fuimus, estis; quod sumus, vos eritis.言うまでもなく、これは死者を見るわたしたち生者に向かって、その死者が語りかけてくる言葉なのであろう。

我々はかつておまえが今あるところのものだった。そしておまえはいずれ、我々が今あるところのものになる。

自分はキリスト者でもなく、キリスト教的終末観をもってもいない。それでも東西の歴史に現れる死生観とそれにまつわる芸術には興味深いものがいくつもあると思っていて、<死の舞踏>は確かにそのひとつなのである。

--------

注※

完全に余談だが、ホルバインが仕えたこのヘンリー8世という人は、日本の西洋風ファンタジー貴族恋愛ネット小説を地で行ったような人であるので、そっち関連を執筆なさっている方はぜひ彼の伝記なんぞを読んで参考にしたらいいのではないかと思う。

よく上記の女性向けジャンルに対する批判として「恋愛ざたなんぞで一国の政治が動き、戦争が起こり、またすべての政治問題の解決がはかられるなんて馬鹿馬鹿しくてリアリティに欠ける」という声を聞くし、それは一定程度当たってもいるのだが、じっさいにそれをやってしまった歴史上の人物がいるのだから、世の中むずかしい。このヘンリー8世はあのエリザベス1世の父親で、年上の妃と離婚して若く魅力的な貴族娘アン・ブーリンと再婚するために、カトリック教会から離反して英国国教会を打ち立てた。さらにはそれに反対した政治家や思想家(ユートピアという語の生みの親として知られるトマス・モアを含む)を次から次へと打ち首にした。

このローマカトリックからの離反を通じて、ヘンリー8世はイギリス国内におけるキリスト教会の影響力を著しく弱め、中央集権的なシステムを作り上げ、イギリス絶対王政の礎を打ち立てるのである。中世から近世への移行を押し進めた人物としてイギリス史上もっとも重要な一人に数え上げられるこの王は、実のところ権謀術数でドロドロな宮廷お貴族恋愛スキャンダルで何もかも進めていった人なのだ。

--------

参考文献

1. James M. Clark, The Dance of Death: in the Middle Ages and the Renaissance. Glasgow, 1950.

2. Hance Holbein the Younger, The Dance of Death. A Complete Facsimile of the Original 1538 Edition of Les simulachres & histories faces de la mort. New York, 1971.

参考ウェブサイト

Medieval Macabre ホルバインの絵ファイルはこちらから借用。

(http://www.godecookery.com/macabre/macabre.htm)

The Medieval Dance of Death タリン、リューベック、パリ、ロンドンの「死の舞踏」美術。

(http://www.dodedans.com/Eindex.htm)

Project Gutenberg, La danse macabre des femmes 『女たちの死の舞踏』

(http://www.gutenberg.org/etext/24300)

ウィキペディア「死の舞踏」 一般情報。

Wikipedia "Hundred Year's War" 一般情報。